|

Cosa Resterà del Blues italiano? (di Amedeo

Zittano)

Sbarcato nella nostra penisola durante la seconda guerra mondiale, il Blues è

entrato a far parte del nostro patrimonio culturale musicale. Nel 1945 il primo

concerto Blues in Italia (dedicato ai soldati americani) fu a Torino dove si

esibì Big Bill Broonzy, da allora ad oggi una lunga serie di bluesman americani

e inglesi saliranno sui palchi d’Italia.

Negli anni sessanta nacquero le prime blues band italiane sia sulla scia dei

musicisti del dopoguerra (prevalentemente nelle cittadine frequentate da

militari americani e inglesi), sia dall’ascolto del materiale discografico (in

genere erano favorite le grandi città). Gran parte delle discografie Blues

importate in Italia erano quelle britanniche dei nomi più famosi americani. Lo

spirito del Blues, forse perché rispecchiava lo stato d’animo popolare

finalmente “libero” dopo lunghi anni di dittatura e guerre, si rilevò da subito

una realtà attuale e fresca. Molti se ne innamorarono tanto da divulgarlo con

passione; la maggior parte erano musicisti poco famosi e amanti della musica in

generale che diedero fermento ad un nuovo movimento. Non era raro ascoltare

blues live nei pub o nelle manifestazioni di piazza ed anni dopo, durante l’era

Beat, nacquero le prime produzioni editoriali, discografiche (*), radiofoniche e

televisive. Nel 1975 a Milano la Red Records finì di stampare il primo disco

italiano interamente Blues prodotto da una casa discografica, dal titolo “Treves

Blues Band”; a ruota vennero Guido Toffoletti (Straight Ahead 1978 Sono Beat) e

Roberto Ciotti (Super Gasolina Blues 1978 Cramps). Ovviamente il Blues non lo ha

fatto solo chi ha avuto opportunità discografiche; in Italia ogni regione ha le

sue blues band.

Attualmente musicisti blues italiani, curiosamente più noti all’estero che nel

nostro paese, alimentano con le loro attività una scuola che fino a oggi vede

partecipi centinaia di band in tutto il territorio. Purtroppo però, ogni

conquista culturale ha un prezzo da pagare e, se in Italia vivere di musica è

difficile, vivere di Blues è quasi impossibile. Ciò penalizza gravemente il

blues italiano in quanto la necessità di dover trovare un primo lavoro di

"sostegno" significa non poter considerare il Blues una professione.

Le cause e le responsabilità, per quanto se ne possa dibattere, sono tipici dei

processi evolutivi. Questa è l’era del consumismo e del condizionamento di

massa: in buona sostanza, sono “tempi duri per il Blues”. Certo, continuare

sulla nostra strada con ostinazione è già un notevole contributo ma questo

potrebbe non bastare… se il sistema dal business di massa, non alimenta anche i

circuiti culturali di nicchia, prima o poi queste cesseranno di esistere.

Ovviamente, la strada da intraprendere è la stessa che ha consentito la nascita

dello Spaghetti Blues e cioè, la divulgazione mediante tutti gli strumenti

promozionali e strategici. In primis la condivisione delle informazioni tra i

musicisti, gli addetti ai lavori ed il pubblico. Questo è un ottimo lubrificante

che contribuisce fortemente all’unione delle risorse moltiplicandone i

risultati.

Le difficoltà maggiori che ha un movimento spontaneo a reagire a tale

situazione, è il coordinamento degli individui nel cooperare tra loro, ma per

fortuna la tecnologia odierna ci viene incontro (una volta tanto!) e con un

personal computer si possono superare le distanze e ottimizzare di molto i

tempi.

Qualcuno potrà pensare: “tra il dire ed il fare...”; io ritengo però che questa

differenza, come in tutti i processi evolutivi della razza umana, contribuiamo a

farla anche noi che, nonostante tutto, continuiamo a camminare sulla strada.

(*) in quegli anni molti artisti (come Battisti, Mina e altri)

proposero nei loro lavori discografici brani blues In seguito Edoardo Bennato e

Pino Daniele furono quelli che contribuirono maggiormente alla diffusione della

Musica del Diavolo.

C'era una volta il Torano blues festival (di

Paolo Valente)

C'era una volta, in un piccolo e sperduto paesino della provincia di Cosenza, in

Calabria, un piccolo Festival portato avanti con dedizione e sacrificio da un

gruppo di appassionati della musica del Diavolo. Il tutto è cominciato nel 1995,

quando ci siamo detti: perché non provare ad organizzare, anche se in piccolo,

una rassegna che riguardi il Blues ? Così dopo un giro di telefonate, anche per

renderci conto della fattibilità della cosa e pur

sapendo

già che non sarebbe stato facile reperire i fondi necessari, ci siamo buttati a

capofitto in questa splendida avventura. Naturalmente non è stato facile far

partire l’iniziativa, circondati come eravamo da tanti dubbi e perplessità,

però… sapendo

già che non sarebbe stato facile reperire i fondi necessari, ci siamo buttati a

capofitto in questa splendida avventura. Naturalmente non è stato facile far

partire l’iniziativa, circondati come eravamo da tanti dubbi e perplessità,

però…

Col passare del tempo ci si rendeva sempre più conto che lavorando bene e con

serietà si potevano comunque ottenere buoni risultati, anche senza avere grandi

disponibilità finanziarie. Certo le difficoltà c’erano, eccome, però

l’entusiasmo ci dava la forza per continuare caparbiamente. Ricordiamo solo

alcuni dei nomi che hanno partecipato alle 4 edizioni del festival, da Michael

Coleman a Maurice John Vaughn, da Deitra Farr a Vas-Tie Jackson, Jimmy D. Lane,

John Primer e così di seguito, nonché alcune delle band italiane emergenti più

interessanti del panorama Blues Italiano.

Nonostante i buoni risultati di pubblico e la continua crescita del festival,

questo splendido sogno si è interrotto nel 1998, con l’ultima edizione. Ora,

stare qui a spiegare tutti i motivi dell’accaduto non mi sembra opportuno, ma

lascio alla vostra fervida immaginazione intuire cosa può essere successo. Non

siamo i primi e non saremo gli ultimi a subire scelte che il più delle volte

esulano da qualsiasi ragionevolezza, per cui…

Questo articolo, anche se a distanza di 5 anni, ha come obiettivo quello - in

primis - di esprimere tutto il nostro disappunto per essere stati abbandonati a

noi stessi, un po’ da tutti, ma nello stesso tempo vuole essere da stimolo per

tutti gli appassionati che operano in realtà piccole come Torano Castello. Come

dicevo prima, la passione, la serietà, il lavorare con dedizione, fa si che

anche in piccole realtà si possano raggiungere dei traguardi interessanti. Certo

bisogna lottare a denti stretti, visto soprattutto i tempi di ristrettezze degli

ultimi periodi.

Io posso comunque dire che, anche se per soli 4 anni, abbiamo vissuto un sogno

incredibile, per il quale ne è valsa la pena, a prescindere da come sia finita.

Il mio messaggio è questo: anche solo per un giorno non privatevi della

possibilità di vivere un’emozione indescrivibile, come quella di organizzare un

Blues festival.

A questo punto vi chiederete: ma Torano Blues ritornerà? Chi lo sa, posso solo

dire che al momento non ci sono le condizioni ideali per riprendere, magari un

giorno… si vedrà.

Radio: un

triste ritorno al passato (di Michele

Lotta)

L’argomento che mi appresto ad affrontare, ben lungi

dal voler rappresentare una retorica esaltazione del passato, è il racconto di

un sogno che si è avverato. Per i più giovani questa è la testimonianza di un

periodo irripetibile vissuto in prima persona.

La

mia generazione è cresciuta bella e tosta, sostenuta da psichedeliche visioni e

magico entusiasmo, ma stenta a sopravvivere nel terzo millennio (un po’ come

accade per la foca monaca…). Quelli che hanno anteposto i sogni alla

concretezza, spendendo gli anni migliori senza mezze misure (ricevendo sovente

in cambio niente di più di un sano appagamento spirituale), si schiantano

inesorabilmente contro un solido muro costruito da materiali tanto resistenti

quanto poco nobili come: denaro, fama, potere. Filosofando si potrebbe dire che

per ogni muro abbattuto altre decine ne vengano eretti, ma se fino a ieri era

sufficiente assestare delle robuste picconate per demolirli, oggi non si

saprebbe che strumenti usare. Anche i pilastri portanti della società

contemporanea sembrano affondare definitivamente le speranze di una felicità

scevra da subdole convenzioni. Si, le "convenzioni" ovvero tutte quelle regole

che costruiscono il linguaggio per comunicare in un mondo sempre più omologato

ed appiattito su di esse. E’ ormai appurato che i mass media siano gli strumenti

di diffusione del “verbo universale”. Televisioni, radio e giornali, arrivano

ovunque informando e, al tempo stesso, condizionando. La

mia generazione è cresciuta bella e tosta, sostenuta da psichedeliche visioni e

magico entusiasmo, ma stenta a sopravvivere nel terzo millennio (un po’ come

accade per la foca monaca…). Quelli che hanno anteposto i sogni alla

concretezza, spendendo gli anni migliori senza mezze misure (ricevendo sovente

in cambio niente di più di un sano appagamento spirituale), si schiantano

inesorabilmente contro un solido muro costruito da materiali tanto resistenti

quanto poco nobili come: denaro, fama, potere. Filosofando si potrebbe dire che

per ogni muro abbattuto altre decine ne vengano eretti, ma se fino a ieri era

sufficiente assestare delle robuste picconate per demolirli, oggi non si

saprebbe che strumenti usare. Anche i pilastri portanti della società

contemporanea sembrano affondare definitivamente le speranze di una felicità

scevra da subdole convenzioni. Si, le "convenzioni" ovvero tutte quelle regole

che costruiscono il linguaggio per comunicare in un mondo sempre più omologato

ed appiattito su di esse. E’ ormai appurato che i mass media siano gli strumenti

di diffusione del “verbo universale”. Televisioni, radio e giornali, arrivano

ovunque informando e, al tempo stesso, condizionando.

Senza voler qui trattare l’argomento nella sua generalità (per la quale è

comunque possibile applicare dei semplici parallelismi), mi limiterò a

focalizzare l’attenzione sul rapporto tra radio, televisione e musica.

Io sono stato allevato dalla radio e dalla TV in bianco e nero, prima con

l’unico, poi con due, quindi (cosa entusiasmante per i tempi) con i tre canali

della RAI. Era l’epoca in cui la televisione entrava, pian piano, nelle case di

quegli italiani cresciuti con la radio. Ma, nonostante l’impatto che il tubo

catodico avrebbe avuto negli anni seguenti, la radio è sopravvissuta

parallelamente, mantenendo (anche in momenti meno favorevoli) la propria

specificità. Ricordo le serate passate ad ascoltare dalla radiolina a transitor

i pochi programmi musicali che mi aprirono gli orizzonti sul rock e che

trovavano unica corrispondenza nelle pochissime riviste italiane di settore.

Rimarranno ben impressi nella mia mente i "viaggi a luci spente” sulle note di

Rolling Stones, Springsteen, Dylan, Pink Floyd. Iniziava a farsi strada in me il

seme che, germogliando, avrebbe segnato inesorabilmente gli anni a venire. La

data fatidica della svolta fu quel mitico 1976, anno in cui entrò in vigore la

legge che liberalizzò il grande fenomeno (nato in maniera del tutto clandestina

qualche anno prima) della radio libera. Fui tra i primi a cimentarmi con il

microfono: finalmente ciò che avevo sognato per anni diventava realtà. Il

pionierismo dei primi tempi portava con se una poesia ben disegnata da Luciano

Ligabue nel suo film Radio Freccia. Ricordo le luci soffuse sul mixer nelle

notti in cui si annullavano le distanze tra chi stava da una parte

dell’apparecchio e chi ascoltava dall’altra. Ho ancora in mente quella

particolare sensazione determinata dalla musica che viaggia nell’etere

mischiandosi ad esso, passando attraverso porte e finestre chiuse, fino a

raggiungere altre anime sintonizzate, nello stesso momento, con la tua.

La televisione non aveva nella musica il suo argomento principale, il businnes

discografico era agli albori ed il suo punto di riferimento storico era la

radio. L’impatto che generò la radio libera si riflesse in breve ed in maniera

tangibile nelle vendite di dischi che, prima di quel momento, venivano

acquistati d’importazione ed a caro prezzo, cosa che non tutti i ragazzi

potevano permettersi. Gli scaffali dei negozi cominciarono a riempirsi con

quelle copertine che avrebbero consacrato leggende come Hendrix, Morrison,

Marley, R. Johnson, … Era sensazionale accendere la radio alle 10 del mattino ed

ascoltare un programma di blues, piuttosto che jazz o rock. Si andava

rigorosamente in diretta ed i dj’s si alternavano portandosi da casa i dischi

che avrebbero costituito la scaletta del programma. L’entusiasmo era tale che

alcuni di noi sostenevano parecchie ore di trasmissioni. Una sera iniziai alle

20 ed andai in onda sino alle 8 del mattino successivo. Tra decine di caffè ed

altrettante sigarette trascorsi una notte indimenticabile ricevendo una quantità

enorme di telefonate, a tutte le ore, da parte di persone tanto diverse tra

loro: la ragazzina in vena di romanticismo ed il benzinaio del turno di notte,

personale di ospedali e fornai al lavoro. Il popolo della notte trovò nella

buona musica una compagnia che non aveva ancora conosciuto. Pensate quanto fosse

gratificante sentirsi richiedere da voci senza volto - eppure così vicine - quei

brani che avevi fatto conoscere proprio tu!

All’inizio degli anni ottanta la diffusione del 33 giri in Italia raggiunse i

livelli più alti. L’interesse per la musica straniera, sino ad allora

appannaggio di pochi, dilagò a macchia d’olio così come i concerti nei teatri e

nei primi clubs. Un decennio, 1975-85, davvero aureo che segnò un’evoluzione

culturale in tutti gli ambiti sociali. Anche le riviste musicali cominciarono a

moltiplicarsi dividendosi per generi. In quel periodo le canzonette italiane

vennero messe al bando e molti artisti (tra di loro anche personaggi di primo

livello) furono sacrificati sull’altare della cosiddetta esterofilia, il

neologismo che caratterizzerà un’epoca di estremi. Anche i nostri cantautori si

allinearono su temi e musiche d’oltre oceano. L'esterofilia fu il primo segnale

della globalizzazione (allora non si adoperava questo termine) e della volontà

di conoscere e mischiarsi con il mondo. Leggevamo avidamente Kerouac e fummo

folgorati dal mito della "strada". Una generazione cresciuta sull’onda delle

rivolte popolari che si svolgevano in America contro la guerra del Vietnam. Si

creò uno scollamento dalla mentalità dei genitori che rese i giovani (nella

grande generalità dei casi) tanti “rivoluzionari” disposti ad abbattere i cliché

del perbenismo borghese. Un sogno, come dicevo prima, che durò più o meno dieci

anni e che cominciò a sgretolarsi con l’apparizione sulla scena dei networks

radiofonici prima e delle televisioni private da li a poco.

L’escalation fu rapida e sancì la chiusura di un canale importante per la musica

di qualità in favore della musichetta “mordi e fuggi” e dei tormentoni che tanti

soldini hanno fatto guadagnare a chi con la musica ha sempre avuto un rapporto

di puro commercio. Gli stessi giganti della discografia mondiale organizzano

quotidianamente i palinsesti delle radio in funzione dei prodotti che intendono

vendere. Piatti e mixer sono ormai scomparsi ed il dj si trova una scaletta

gestita dal computer, con tot secondi a disposizione per parlare e non perdere

il ritmo segnato da voce-musica-pubblicità in un “continuum” ossessionante.

La differenza che c'è tra i pionieri del microfono di ieri ed i professionisti

di oggi si può sintetizzare nella stessa differenza esistente tra chi proponeva

un tempo, con pochi mezzi e tanta fantasia, delle alternative, e chi oggi si

guarderebbe bene dal farlo (pur avendo maggiori possibilità), pena il calo

dell'audience.

Ancora una volta i sogni e la cultura sono stati spazzati via dai poteri forti

con il conseguente, mortificante, ritorno ad un passato in bianco e nero.

Questo rapido escursus sul rapporto radio-musica ha lo scopo di evidenziare una

delle principali cause dell'asfittico mercato discografico e della assoluta

mancanza di promozione dei generi musicali non di massa, tra i quali il nostro

amato Blues.

Solo una questione di pelle ? (Introduzione

e traduzione a cura di Max Pieri)

Sulle pagine di Spaghetti & Blues si è parlato spesso

con grande trasporto di blues e musica nera. Uno degli aspetti che più colpisce

degli articoli, delle interviste e dei forum è il ragionevole controllo sulle

tentazioni di auto celebrazione che viene rappresentato. Non è comune percepire

altrettanta tensione in altri siti e nelle diverse pagine web dei musicisti. E’

come se, specchiandosi in Spaghetti & Blues, ci trovassimo di fronte ad un

imbuto attraverso cui passare per acquisire maggiore consapevolezza di ciò che

andiamo facendo, come musicisti e interpreti di blues. L’analisi di questa

cultura nuda e primitiva e del nostro tentativo di trasfigurarci in essa – pur

appartenendoci fino ad un certo punto – è indubbiamente un esercizio

“metafisico”. Per coloro i quali hanno già stabilito punti fermi nella propria

esperienza di “attraversamento del Mississippi” potrebbe apparire addirittura

autolesionistico, come camminare su vetri rotti in una dimensione lontana da

noi, nel tempo e nello spazio.

In coerenza con una linea editoriale nata così spontaneamente, senza ricette

predefinite, e per alimentare il dubbio, il confronto e la discussione fra tutti

gli “spaghettari blues” è stato tradotto un articolo di Paul Garon, giornalista

e scrittore americano, esperto di musica blues. Garon ha lasciato più di una

traccia incendiaria sull’argomento. L’articolo in questione - pubblicato sulla

rivista Race Traitor (n° 4, 1995) - come in altre occasioni, va giù duro

sull’opportunità di estendere il diritto a scrivere nuove pagine di blues “oltre

certi confini”. Speriamo solo di contribuire a sollecitare la sensibilità su una

questione con cui resta imprescindibile il confronto diretto. Un semplice

articolo non può certo chiudere l’argomento ma ci aiuta a proseguire la nostra

esperienza lungo le strade del blues, limitando i danni e chiarendo gli equivoci

in cui frequentemente si cade.

Buona lettura!

WHITE BLUES (di Paul Garon)

L’articolo di Phil Rubio intitolato “Crossover Dreams…” (Race Traitor n° 2,

1993) suggerisce un interessante piano di confronto fra artisti bianchi e forme

d’arte Afro-Americana. In molti casi - egli scrive - i musicisti bianchi sono

influenzati dall’ammirazione e invidia per quelli di colore che essi tendono ad

emulare. E continua, assistiamo all’uso “della cultura Afro-Americana da parte

dei bianchi per trovare lo spirito, e quindi l’umanità, ch’essi sentono d’aver

perduto”. Io vorrei porre l’accento su una prospettiva totalmente diversa

dell’argomento. Mostrerò che, ai sostenitori e studiosi della cultura

Afro-Americana, il blues proposto dai bianchi appare vacuo e profondamente

impoverito. Inoltre, troppo spesso rappresenta un’appropriazione culturale

indebita e tristemente familiare, per questo gli artisti neri finiscono per

essere danneggiati anche economicamente attraverso la perdita d’opportunità

lavorative e d’attenzione da parte della critica musicale.

I bianchi hanno suonato la musica nera per decenni ed il proposito di una

costante opportunità di confronto e interscambio potrebbe non essere più quello

degli inizi. Tuttavia il fenomeno della proliferazione dei bluesman bianchi è

una manifestazione abbastanza recente che, certamente, trova il suo fondamento

fra la fine degli anni ’50 e l’inizio dei ’60. Non facciamo alcuno sforzo per

individuare i primi imitatori e interpreti di blues bianco e una delle prime

obiezioni a questo fenomeno fu sollevata già nel 1965 da Charles Radcliffe sulla

rivista inglese Anarchy (“The Blues in Archway Road”, Anarchy n° 5, 1965. pp.

129-133).

Molte pubblicazioni di blues si trovarono presto coinvolte nel commentare la

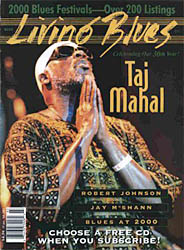

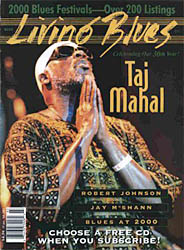

crescente questione. Io stesso fui spinto nella mischia all’inizio degli anni ’70, quando Living Blues (una rivista che aiutai a fondare insieme a Jim O’Neal,

Amy Van Singel, Bruce Inglauer, Diane Allmen, André Souffront e Tim Zorn) fu

accusata di politiche razziste per il fatto di ignorare i musicisti bianchi. La

cronista jazz Harriet Choice contestò le nostre posizioni sul Chicago Tribune ed

io fui quello che articolò la replica. La nostra posizione fu chiarita tanto in

due editoriali di Living Blues, quanto nell’introduzione alla sezione speciale

“Surrealism & Blues” (Living Blues n° 25, 1976).

anni ’70, quando Living Blues (una rivista che aiutai a fondare insieme a Jim O’Neal,

Amy Van Singel, Bruce Inglauer, Diane Allmen, André Souffront e Tim Zorn) fu

accusata di politiche razziste per il fatto di ignorare i musicisti bianchi. La

cronista jazz Harriet Choice contestò le nostre posizioni sul Chicago Tribune ed

io fui quello che articolò la replica. La nostra posizione fu chiarita tanto in

due editoriali di Living Blues, quanto nell’introduzione alla sezione speciale

“Surrealism & Blues” (Living Blues n° 25, 1976).

Quando il mio libro “Blues and the Poetic Spirit” fu pubblicato nel 1975,

dedicai una lunga sezione di esso “alla relazione psicologica fra neri e bianchi

ed a quale effetto ciò ha comportato sull’evoluzione del blues” (p. 53). Ho

anche analizzato le influenze dei partners bianchi sugli artisti di colore e

suggerito che ciò determinava, usualmente, forme di diluizione del blues. Nei

successivi quindici anni ho scritto poco sull’argomento. La controversia stava,

tuttavia, continuando a crescere (sollecitando appena la mia attenzione) e

presto esplose sulle pagine della rivista Guitar Player (agosto 1990) in un

editoriale di Lawrence Hoffman, insegnante, compositore e critico blues bianco.

Questi ha rilevato com’è “assurdo pensare che il… lifeblood of blues… potesse

estendersi a coloro che, in sostanza, niente di più avrebbero potuto essere se

non convincenti, espressivi imitatori” (p. 18). La sua posizione – per cui i

musicisti bianchi sarebbero scarsamente autentici nelle performance blues pur

occupando spazi destinati ai neri – scatenò una valanga di vigorose proteste da

parte dei lettori di Guitar Player, molti dei quali presero una delle seguenti

quattro posizioni.

1) Un’opinione come quella di Hoffman è razzista.

2) La sofferenza è universale ed anche i bianchi soffrono. Dan Forte, fondatore

e editore della rivista, scrisse: potrebbe il bianco Eric Clapton aver sofferto

di più del nero Robert Cray? Altri rappresentarono l’esperienza dei progenitori,

morti nei campi di concentramento o Nativi Americani, che ebbero ugualmente

ricevuto la loro razione di sofferenza.

3) Il virtuosismo va oltre le barriere razziali. Molti artisti bianchi, come

Stevie Ray Vaughan, sono grandi musicisti.

4) La storia culturale parla secondo moduli definiti dagli artisti bianchi. Il

blues era un’espressione della vita culturale nera, ora è l’espressione del

feeling tanto dei bianchi quanto dei neri. Questo concetto è stato espresso in

maniera forte da un difensore della causa bianca, evidentemente specialista nel

ridimensionare il diritto dei neri sulle loro tradizioni culturali, non appena i

bianchi “decidano di esserne partecipi”. Senza dubbio egli è rimasto entusiasta

quando la giuria - pressoché integralmente bianca - dei Grammy Awards ha

designato artisti bianchi quali vincitori in entrambe le categorie del blues

tradizionale e moderno.

Inutile dire che Hoffman ebbe i suoi sostenitori (Paul Oliver, Jim O’Neal ed io

stesso fra gli altri), ed alcuni, come Karima Wicks and Michael Hill,

pubblicarono repliche a Guitar Player, puntualizzando, fra le altre opinioni, la

terribile lacuna nel background culturale di molti corrispondenti che indusse a

valutare il ruolo dei bianchi pressoché identico a quello dei neri

nell’evoluzione del blues. Com’è poi accaduto, alcuni dei più giovani fan del

blues non avevano alcuna idea del fatto che i neri avessero “creato” il blues.

Molto indicativa è, in ogni caso, la considerazione che le opinioni erano per

circa il 95% contro Hoffman e per il 5% a suo favore.

Poiché

non si poteva ulteriormente reggere la controversia senza repliche, nel 1993

Living Blues mi chiese di riarticolare la posizione della rivista in uno

speciale editoriale inaugurato nel numero di Maggio/Giugno. In quell’articolo

resi evidente che la politica della rivista era semplicemente la manifestazione

dei suoi propositi: analizzare, registrare, recensire e celebrare la cultura

musicale Afro-Amercana negli Stati Uniti. Da questa prospettiva, rilevai che la

copertura operata dalla rivista a favore d’artisti R&B come Ruth Brown o LaVern

Baker era molto più naturale che non quella verso artisti “blues” come Stevie

Ray Vaughan. Mentre ritenevo ciò sommamente chiaro e naturale, una gran parte

dei lettori non la pensava così. Ancora una volta seguirono valanghe di lettere,

molte delle quali contro la politica editoriale ed il mio articolo. Numerosi

abbonamenti furono cancellati. “E’ la musica, stupido” scrisse un lettore di

vecchia data. Torneremo su questa frase più avanti, fatemi provare, ancora una

volta, ad analizzare la questione che ha innescato la controversia. Poiché

non si poteva ulteriormente reggere la controversia senza repliche, nel 1993

Living Blues mi chiese di riarticolare la posizione della rivista in uno

speciale editoriale inaugurato nel numero di Maggio/Giugno. In quell’articolo

resi evidente che la politica della rivista era semplicemente la manifestazione

dei suoi propositi: analizzare, registrare, recensire e celebrare la cultura

musicale Afro-Amercana negli Stati Uniti. Da questa prospettiva, rilevai che la

copertura operata dalla rivista a favore d’artisti R&B come Ruth Brown o LaVern

Baker era molto più naturale che non quella verso artisti “blues” come Stevie

Ray Vaughan. Mentre ritenevo ciò sommamente chiaro e naturale, una gran parte

dei lettori non la pensava così. Ancora una volta seguirono valanghe di lettere,

molte delle quali contro la politica editoriale ed il mio articolo. Numerosi

abbonamenti furono cancellati. “E’ la musica, stupido” scrisse un lettore di

vecchia data. Torneremo su questa frase più avanti, fatemi provare, ancora una

volta, ad analizzare la questione che ha innescato la controversia.

Forse siamo arrivati troppo lontani per non sollevare i due falsi argomenti

della sofferenza e della perizia tecnica. Il dolore e la sofferenza non sono

francamente rappresentati in maniera diretta nel blues e non sono essenziali per

la competenza tecnica. In verità, anche gli aspetti non tecnici (metafisici?)

della performance trovano difficoltà ad essere inseriti in qualsiasi equazione

che coinvolge la sofferenza, sebbene per alcuni è sempre stata una regola

soffrire per poter suonare o cantare il blues. La nostra conoscenza ed

esperienza di tecnica, tuttavia, suggerisce altro. Alcuni bianchi evidentemente

abbastanza privilegiati hanno dimostrato di suonare la chitarra così come altri

meno privilegiati. Dal punto di vista degli anni '90, ciò sembra difficilmente

degno di essere contestato. In sostanza – a parte la sofferenza - sembra

evidente che, a qualsiasi razza o ceto si appartenga, è possibile suonare il

blues da un punto di vista strettamente tecnico. Né il patrimonio genetico né le differenti

esperienze di razza sembrano incidere sulla capacità di formare certi accordi,

suonare certe melodie o progressioni (tenete conto che ammettere per i bianchi

la possibilità di suonare, fisicamente, il blues significa anche inserire la

"sofferenza" come sua parte integrante o lasciarla in una dimensione

metafisica).

punto di vista strettamente tecnico. Né il patrimonio genetico né le differenti

esperienze di razza sembrano incidere sulla capacità di formare certi accordi,

suonare certe melodie o progressioni (tenete conto che ammettere per i bianchi

la possibilità di suonare, fisicamente, il blues significa anche inserire la

"sofferenza" come sua parte integrante o lasciarla in una dimensione

metafisica).

Se uno debba aver sofferto o meno per cantare il blues resta argomento

metafisico - sebbene abbastanza interessante - e intercetta sostenitori da

entrambi i lati della controversia. Molti artisti blues di colore pensano che la

sofferenza sia una parte essenziale per cantare il blues. I sostenitori del

blues bianco ritengono che molti suoi interpreti abbiano sofferto abbastanza da

qualificarsi “bluesman”. D'altra parte, Muddy Waters - spesso citato come gran

sostenitore del blues bianco - ha osservato che i bianchi possono suonare ma non

cantare il blues. Tali opinioni sono così soggettive che sfuggono a qualsiasi

analisi. Per citare l’opinione di discografici come Dixon e Godrich, se cantare

in uno "stile vocale nero" o essere capaci di prestazioni "negroidi" rappresenta

un requisito, si può dire che solo i neri possono cantare il blues. Se uno

considera il canto in stile vocale nero come parte integrante della performance

blues, raramente si sente tale canto espresso dai bianchi, eccetto qualche

imbarazzante imitazione.

L’intera

questione è spostata sul feeling con cui si canta o s’interpreta la musica.

Prendiamo in considerazione l’opinione di J. B. Lenoir secondo cui non si

potrebbe cantare il blues a meno che uno non sia “blued”. Mentre l’idea in sè

sembra condivisa dalla maggior parte dei commentatori, resta un fatto complesso

accordarsi su come quantificare o misurare il livello in cui un musicista sia “blued”.

L’assioma secondo il quale "se dovete domandare, non saprete mai", non consente

scappatoie, poiché ognuno è disposto a concedere le qualità “soulful” e

“feeling” solo a quegli interpreti L’intera

questione è spostata sul feeling con cui si canta o s’interpreta la musica.

Prendiamo in considerazione l’opinione di J. B. Lenoir secondo cui non si

potrebbe cantare il blues a meno che uno non sia “blued”. Mentre l’idea in sè

sembra condivisa dalla maggior parte dei commentatori, resta un fatto complesso

accordarsi su come quantificare o misurare il livello in cui un musicista sia “blued”.

L’assioma secondo il quale "se dovete domandare, non saprete mai", non consente

scappatoie, poiché ognuno è disposto a concedere le qualità “soulful” e

“feeling” solo a quegli interpreti che più apprezza, indipendentemente dalla razza, dall’esperienza e – pur

acquisita la verità - indipendentemente dal feeling (qualunque cosa si comunichi

all'ascoltatore).

che più apprezza, indipendentemente dalla razza, dall’esperienza e – pur

acquisita la verità - indipendentemente dal feeling (qualunque cosa si comunichi

all'ascoltatore).

Sono rimasto sbalordito nel sentire un accanito fan giudicare un brano di

piano-cocktail particolarmente virtuoso ma assolutamente superficiale, suonato

"con tale notevole feeling". Un commento del genere rivela nient’altro che

frustrazione nell’invocare un criterio di valutazione vago come il "feeling".

Naturalmente, molte persone non pensano che il canto in stile vocale nero

costituisca parte integrante della performance blues. Tra questi, molti

ritengono che i bianchi che hanno sofferto - come Hank Williams - cantano nel

loro modo sofferente e soffuso, in uno stile caratteristicamente non-nero.

Pensare che i musicisti country and western abbiano il loro modo di cantare il

blues, mi sembra assolutamente legittimo. Si tratta d’artisti sempre esistiti,

sin da quando si è cominciato a registrare la musica. Questa è, tuttavia,

un’altro questione.

Mentre tali posizioni sembrano chiare, i detrattori dei musicisti bianchi sono

accusati spesso di mantenere la posizione per cui i bianchi "non hanno diritto"

a suonare il blues. Il diritto di suonare e cantare il blues non è in

discussione! E’ invece importante il fatto che gli esecutori bianchi abbiano

maggiore visibilità presso la stampa, facendo registrare più elevati livelli di

vendite rispetto ai neri, tanto che la loro convinzione d’essere vittime di

discriminazione per la mancata copertura da parte della rivista Living Blues è

alquanto risibile. Come se Bonnie Raitt o Stevie Ray Vaughan fossero stati

tenuti nell'oscurità a causa della politica “razzista” di Living Blues! La

realtà è che per gli esecutori bianchi, l'opinione di Living Blues è una goccia

nel secchio, paragonata all'establishment critico-musicale che si occupa di

loro, li promuove, li premia

con

i Grammy Awards e decide dei loro destini (per quanto sia possibile fare ciò).

In definitiva questo è un problema dell'establishment critico-musicale ed il

fatto che esso sia costituito da bianchi è molto importante. I critici musicali

di colore hanno altra carne da cuocere, preferendo concentrarsi sul rap e su

artisti maggiormente popolari. Tuttavia varrebbe la pena sapere le loro

posizioni su questi argomenti, non possiamo dare per scontato il fatto che

critici e musicisti blues neri abbiano le stesse opinioni. Infatti, i motivi per

cui gli artisti blues di colore non obiettano agli esecutori bianchi è questione

lontana dalla tolleranza. Per gli artisti blues neri, l'esistenza d’esecutori

bianchi li conduce spesso a più cospicui successi di vendite. Come Phil Rubio

stesso ha notato, Aretha Franklin deve alla partecipazione al film “The Blues

Brothers” la rivitalizzazione della sua carriera. Con effetti anche da un punto

di vista commerciale. Contestiamo le condizioni razziste che hanno reso

possibile ciò, ma non il suo verificarsi. Altrettanto sintomatico è il caso di

Bonnie Raitt, che ha reso John Lee Hooker un fantastico fenomeno da hit parade,

e non vice versa (sebbene al tempo della loro joint venture, Hooker fosse già

incredibilmente popolare per un artista blues). con

i Grammy Awards e decide dei loro destini (per quanto sia possibile fare ciò).

In definitiva questo è un problema dell'establishment critico-musicale ed il

fatto che esso sia costituito da bianchi è molto importante. I critici musicali

di colore hanno altra carne da cuocere, preferendo concentrarsi sul rap e su

artisti maggiormente popolari. Tuttavia varrebbe la pena sapere le loro

posizioni su questi argomenti, non possiamo dare per scontato il fatto che

critici e musicisti blues neri abbiano le stesse opinioni. Infatti, i motivi per

cui gli artisti blues di colore non obiettano agli esecutori bianchi è questione

lontana dalla tolleranza. Per gli artisti blues neri, l'esistenza d’esecutori

bianchi li conduce spesso a più cospicui successi di vendite. Come Phil Rubio

stesso ha notato, Aretha Franklin deve alla partecipazione al film “The Blues

Brothers” la rivitalizzazione della sua carriera. Con effetti anche da un punto

di vista commerciale. Contestiamo le condizioni razziste che hanno reso

possibile ciò, ma non il suo verificarsi. Altrettanto sintomatico è il caso di

Bonnie Raitt, che ha reso John Lee Hooker un fantastico fenomeno da hit parade,

e non vice versa (sebbene al tempo della loro joint venture, Hooker fosse già

incredibilmente popolare per un artista blues).

Ma l'argomento che riguarda le star musicali e la "critica giornalistica" ha una

dimensione interessante. Quello che sta accadendo è che molti critici delle

riviste a larga copertura ed i loro complici vorrebbero trovare spazi su Living

Blues, principalmente perché si tratta di una rivista pioniera ed autorevole per

occuparsi d’artisti neri, vale a dire di “veri" artisti blues. Essi sanno,

tuttavia, di non poter pretendere palesemente ciò, senza rivelare un’opinione di

manifesta inferiorità del blues bianco. In verità, gli artisti bianchi ricevono

spazi considerevoli su Blues Access, Blues Revue Quarterly e altre riviste, ma

tali testate non garantiscono la “certificazione di conformità” che Living Blues

sembra rilasciare, per ragioni rigorosamente razziali. E’ come se gli

appassionati bianchi di blues “color-blinded" dichiarati fossero, in realtà,

l’esatto contrario. Ma prima di discutere questa color-blindness, avviciniamoci

alla questione da un'altra prospettiva.

Il Blues Revue Quarterly si è valso della già menzionata frase "E’ la musica,

stupido". L'editore della testata ha scritto di averne fatto un manifesto che ha

appeso al muro proprio per ricordargli "che cosa sia realmente il blues".

Anch’io lo tengo in mente, insieme a frasi del tipo "Hitler non invaderà mai

l'Europa" e "voi cadrete giù dal bordo della terra". "La musica" è qualcosa di

molto più scintillante di quanto è riconosciuto, qualcosa di più ampiamente complesso del mero "suono". D’altronde, se "il suono" fosse realmente

tutto, esso vivrebbe per se stesso. Nessuno andrebbe alle performance live, ai

concerti o nei club. I fan del rock non guarderebbero MTV (l’ascolterebbero

solamente). I musicisti non presterebbero attenzione ai costumi, alle luci, alla

presenza scenica, ecc. Si preferirebbe solamente pensare che "la musica sia

tutto quello che conta".

ampiamente complesso del mero "suono". D’altronde, se "il suono" fosse realmente

tutto, esso vivrebbe per se stesso. Nessuno andrebbe alle performance live, ai

concerti o nei club. I fan del rock non guarderebbero MTV (l’ascolterebbero

solamente). I musicisti non presterebbero attenzione ai costumi, alle luci, alla

presenza scenica, ecc. Si preferirebbe solamente pensare che "la musica sia

tutto quello che conta".

La maggior parte dei lettori di Race Traitor sono consapevoli della scottante

psicodinamica che coinvolge il concetto di razza, rendendo l’argomento

impossibile da ignorare, e anche noi non pretendiamo di ignorarlo. Potete

immaginare di vivere in un mondo:

1) dove una giuria quasi interamente bianca esprima un verdetto razzista contro

gli agenti che colpirono Rodney King;

2) dove il 50% di qualsiasi pubblico blues è pronto a disquisire sui meriti e

demeriti della Telecaster rispetto alla Stratocasters o della Martin D-45

rispetto alla Gibson o quant’altro, come se queste preoccupazioni fossero

fondamentali per "la musica";

3) dove lo stesso pubblico è pronto a confermare che la razza dell'esecutore non

ha alcun ruolo nell’ascolto del blues.

“È la musica, stupido”? Whoooeee. Se cominciassimo a parlare di razza e del modo

in cui sentiamo il blues, scopriremmo che i bianchi preferiscono ascoltare il

blues suonato dai bianchi piuttosto che dai neri. Molti neri preferiscono

notevolmente ascoltare il blues suonato da neri. Moltissime persone mentono

quando affermano che non è importante chi lo suona. Poche sono quelle che dicono

il vero, affermando di non aver interesse in chi suona il blues. (Ma non

preoccupatevi io e voi non facciamo parte del gruppo).

Chi sono dunque queste persone per cui la razza non è importante? Certo non i

mediocri artisti di blues bianco. Infatti, molti di questi musicisti che mettono

tutta la loro "autenticità" nella propria arte, mostrano un desiderio intenso di

approvazione da parte degli ascoltatori e degli artisti neri, (senza citare

quello delle riviste di blues black-oriented come Living Blues). Ogni volta che

s’ingaggia la battaglia (in prima persona o attraverso lettere ed articoli su

Living Blues, Guitar Player o Blues Revue Quarterly) un musicista bianco lancia

un messaggio di pseudo "fratellanza". Ciò accade solo per citare tutti gli

artisti di colore con cui egli ha suonato, con l'evidente intenzione di provare

la propria legittimità. Diversamente, tutti quegli artisti neri - ovviamente

autentici - non avrebbero gradito la sua collaborazione. In se stessa quest’attitudine

incarna l'intera contraddizione del blues bianco. Se il blues bianco fosse

autonomo ed auto certificato, perché dovrebbe aver bisogno dell'approvazione dei

neri? Se non è autonomo ed auto certificato (il desiderio intenso di

approvazione da parte dei neri suggerisce questo), perché non potrebbe avere una

fisionomia più debole ed imitativa come i suoi detrattori reclamano? Questa

domanda rimane aperta.

Una delle mie posizioni nei libri su Memphis Minnie, “Woman with Guitar”, e su

“Blues And The Poetic Spirit”, offriva nuove chiavi di lettura per ascoltare il

blues, tali da rendere le vecchie canzoni e i loro sistemi di valutazione

maggiormente indicativi per l’ascoltatore moderno. Tuttavia esiste una certa

reticenza da parte di molti appassionati e più recenti fan del blues che si

ricollega alla questione razziale. Infatti, una ragione per cui molti

ascoltatori bianchi preferiscono esecutori bianchi della propria età – con cui

si identificano facilmente - è che il loro interesse per i valori incarnati da

blues è pari a zero. Stiamo ascoltando la stessa cosa? Si ha lo stesso effetto

quando il “nero” Chuck Berry canta d’essere andato "across the

Mississippi

clean", ed il “bianco” Elvis Presley canta le medesime liriche dello stesso

brano? Difficilmente! Analizzando la frase "across the Mississippi clean", essa

ha un’insieme di significati quando è cantata da un nero, significati che non

esistono per un esecutore bianco. Gli ascoltatori di varie razze devono

ascoltarlo e identificarlo in maniera differente, basandosi sulla loro

esperienza... e sulla loro interpretazione dell'esperienza del cantante. Il

punto focale dell’identificazione è molto importante proprio per questa ragione.

Una ragione di cui ”Blues and the Poetic Spirit” ha dimostrato i palesi aspetti

psicologici nel fenomeno dei numerosi bianchi che ripetono a pappagallo

l’atteggiamento dei performer neri. Il risultato di ciò è l’illusoria percezione

di guadagno in termini di machismo e maturità. Troppo spesso questo ha portato

sulla bocca d’adolescenti (bianchi) improbabili parole d’uomini (neri), parole

che appaiono frivole ed occasionalmente offensive senza il loro originale

fondamento. Secondo Rubio, questa tendenza è stata derisa anche da Frank Zappa

in un titolo del 1981, "You Are What You Is”. Mississippi

clean", ed il “bianco” Elvis Presley canta le medesime liriche dello stesso

brano? Difficilmente! Analizzando la frase "across the Mississippi clean", essa

ha un’insieme di significati quando è cantata da un nero, significati che non

esistono per un esecutore bianco. Gli ascoltatori di varie razze devono

ascoltarlo e identificarlo in maniera differente, basandosi sulla loro

esperienza... e sulla loro interpretazione dell'esperienza del cantante. Il

punto focale dell’identificazione è molto importante proprio per questa ragione.

Una ragione di cui ”Blues and the Poetic Spirit” ha dimostrato i palesi aspetti

psicologici nel fenomeno dei numerosi bianchi che ripetono a pappagallo

l’atteggiamento dei performer neri. Il risultato di ciò è l’illusoria percezione

di guadagno in termini di machismo e maturità. Troppo spesso questo ha portato

sulla bocca d’adolescenti (bianchi) improbabili parole d’uomini (neri), parole

che appaiono frivole ed occasionalmente offensive senza il loro originale

fondamento. Secondo Rubio, questa tendenza è stata derisa anche da Frank Zappa

in un titolo del 1981, "You Are What You Is”.

Spesso è dimenticato che una gran parte degli attuali esecutori (bianchi) di

blues (e dei loro sostenitori) è stata ispirata dai popolari comici bianchi Dan

Ackroyd e John Belushi, nella loro interpretazione di Jake ed Elwood Blues, The

Blues Brothers. Il disco ed il film hanno innescato una tendenza – badate,

basata sullo scherzo - che è andata oltre ogni previsione dei protagonisti. Per

molti nuovi esecutori bianchi il concetto di "eredità nera del blues" è,

infatti, un mistero. L'unica "eredità" che essi riconoscono sono gli occhiali da

sole, gli abiti e i cappelli neri, che sono diventati un classico fra le

uniformi dei nuovi bluesman bianchi. Messi assieme, questi elementi formano il

logo di più di un nuovo blues club. La proliferazione d’esecutori bianchi che

suonano in questi club può sembrare ad alcuni un'aberrazione innocua, mentre è

il sintomo di una malattia che può essere abbastanza insidiosa e andare ben

oltre il mero sfruttamento economico.

Mi sono ricordato di una foto apparsa su una rivista di blues. Ritraeva un

esecutore maschio bianco che suonava il blues per un gruppo di scolari, la

maggior parte dei quali sembravano maschi neri molto giovani. Probabilmente

molti hanno pensato che questo fosse uno straordinario momento di comprensione

interrazziale. Io sono stato invece, molto, più colpito dalla tristezza di

un'occasione perduta. Quello era un gruppo di ragazzi per i quali la presenza di

un modello artistico di colore avrebbe avuto un maggiore impulso nello sviluppo

della propria autocoscienza. Invece stavano ricevendo una lezione di falso multi

culturalismo blues attraverso un musicista bianco. "Eredità", nessuna? I

difensori di questi eventi sono spesso i propiziatori della "color-blindness"

come ultima arma dell’antirazzismo, ma molti di questi bianchi color-blinded

ignorano realmente l’importanza della consapevolezza di razza e delle questioni

razziali, con tutte le conseguenti sollecitazioni che il razzismo ancora

contiene. Essi credono di rappresentare gli ultimi antirazzisti che, rifiutando

di impiegare la razza come criterio discriminante per qualsiasi cosa, in realtà

stanno accecando se stessi alla vista della complessità degli argomenti

razziali. Torniamo ai vincitori dei Grammy. E’ o non è chiaro che quello che

potrebbe sembrare color-blindness è semplicemente un evento che permette al

razzismo di tornare in auge? I bianchi non hanno vinto nella categoria blues

perché era aperta a tutti e - di conseguenza – i migliori hanno vinto. Essi

hanno vinto perché sono l’ampia maggioranza di un paese dove il razzismo

distorce quasi ogni cosa. I Grammy Awards rappresentano semplicemente maggiore

razzismo, non l'esercizio di color-blindness che molti pretendono. La

color-blindness, in troppi casi, rappresenta semplicemente il trasferimento del

controllo ai bianchi.

E’ paradossale il fatto che gli esecutori bianchi di blues, così presumibilmente

rispettosi dei loro mentori neri, siano solo un altro strumento di sviluppo e

incoraggiamento del dominio della razza bianca.

Dadà

(di Martino Palmisano)

Questo è un

articolo triste, ma la partenza di quello che può essere considerato uno

dei maggiori armonicisti blues italiani, non può e non deve passare inosservata.

Personalmente non ho mai conosciuto Dadà, ma molte cose mi univano

spiritualmente a lui. Amava il blues come me, suonava l’armonica molto meglio di

me, era autodidatta come me, vestiva solitamente di nero come me quando si

esibiva in pubblico, aveva i capelli corti e brizzolati come i miei, una

corporatura abbastanza somigliante alla mia (nelle foto che ho potuto vedere), e

viveva a Ferrara, una città che porto nel cuore perché ci ho vissuto la mia

infanzia e parte della mia adolescenza. Il destino ha voluto che Dadà non

leggerà mai questo articolo. E probabilmente neanche le persone a lui più

vicine. Mai lo sentirò, neanche al telefono. Ma ci ritroveremo un giorno, con le

nostre armoniche, da qualche parte, forse all’inferno, e mi farò dare qualche

dritta sullo strumento. Magari gratis. Questo è un

articolo triste, ma la partenza di quello che può essere considerato uno

dei maggiori armonicisti blues italiani, non può e non deve passare inosservata.

Personalmente non ho mai conosciuto Dadà, ma molte cose mi univano

spiritualmente a lui. Amava il blues come me, suonava l’armonica molto meglio di

me, era autodidatta come me, vestiva solitamente di nero come me quando si

esibiva in pubblico, aveva i capelli corti e brizzolati come i miei, una

corporatura abbastanza somigliante alla mia (nelle foto che ho potuto vedere), e

viveva a Ferrara, una città che porto nel cuore perché ci ho vissuto la mia

infanzia e parte della mia adolescenza. Il destino ha voluto che Dadà non

leggerà mai questo articolo. E probabilmente neanche le persone a lui più

vicine. Mai lo sentirò, neanche al telefono. Ma ci ritroveremo un giorno, con le

nostre armoniche, da qualche parte, forse all’inferno, e mi farò dare qualche

dritta sullo strumento. Magari gratis.

Nei primi anni ottanta, insieme all’inseparabile compagno di vita artistica

Roberto Formignani (eccellente chitarrista), fonda la Mannish Blues

Band, e già il titolo scelto la dice lunga sui loro gusti musicali. Si

esibiscono in importanti festival, tra cui il Pistoia blues, e partecipano al

programma culto degli anni ottanta, condotto da Renzo Arbore, “Quelli

della notte”. Niente male in quegli anni. Nel 1993, invece, nasce il progetto

The Bluesmen con cui rivisitano in modo personale i classici del blues in

veste acustica. Nel 1996 producono per l’etichetta Musicando il loro primo CD

“Intrepido Blues”: un disco davvero molto bello.

Nel ’97 o ’98, non ricordo bene l’anno, ero a Ferrara in veste di turista.

Quando in una città ci passi buona parte della tua vita hai bisogno, a volte, di

ritornare in alcuni posti dove riemergono a galla sensazioni difficili da

spiegare. Tramite alcuni amici e appassionati di blues riuscii ad avere il loro

disco d’esordio. Un CD di blues-swing acustico in cui fui conquistato dal suono

dell’armonica di Dadà che ha lasciato il segno su gran parte dell’album. La

versione di “Summertime” è marchiata a fuoco dalla sua “harp”: ritengo questa

versione una delle più belle che mi sia capitato di ascoltare, così come la

ritmica battente dell’armonica in classici senza tempo come “Got My Mojo

Working” o “Mistery Train”. Contattai il loro bassista Bruno Corticelli, perché

li volevo in Puglia per una serata di grande blues, ma la cosa non andò in porto

per i soliti motivi che spesso attanagliano le blues band nostrane. Lontananza e

distanza chilometrica “in primis”. Sfumò così l’occasione di conoscere Dadà e

magari di jammare insieme a lui.

Nel 2002 The Bluesmen incidono il loro secondo cd e partecipano a festival

importanti come il Delta blues di Rovigo nel 2001, Liri Blues Winter e Ravenna

Blues nel 2004, condividendo il palco con i Nine Below Zero, Jorma Kaukonen,

Robben Ford, e via dicendo. Qualche mese fa si è tenuta in Emilia la seconda

convention di armonicisti e tra i tanti c’era ovviamente Dadà. Col Nicchio

avevamo deciso di partecipare alla manifestazione dando il nostro modesto

contributo, ma le pessime condizioni atmosferiche ci hanno impedito di partire

in auto. Ho perso l’ultima occasione di conoscere Antonio D’Adamo,

musicista sensibile e creativo che ci ha lasciato domenica 30 gennaio, dopo aver

lottato contro un tumore che non lasciava speranza. Aveva 45 anni. Tutti in

piedi.

Armoniche a

noleggio (di Martino Palmisano)

Per

circa tre mesi ho provato a completare questo articolo. A forza di rimandarlo

avevo quasi deciso di lasciar perdere. Troppo impegnativo. Pensate, mi ero messo

in testa di documentarvi come uno strumento piccolo di dimensioni non

appartenesse solo al blues e dintorni ma che molteplici sono stati i musicisti

di musica pop e altro a noleggiare "soffiatori" di armonica come ospiti nei loro

dischi. Contro ogni previsione, mi sono addentrato nell’argomento, e… mi sono

perso. Mi ritroverò? Bo’!!! Ho effettuato una ricerca su quali siano stati i

soffiatori pallidi a prestare l’armonica diatonica o cromatica dal 1970 al 2004

o, comunque, chi abbia dato spazio a questo strumento nelle proprie incisioni:

le sorprese non mancano! Per

circa tre mesi ho provato a completare questo articolo. A forza di rimandarlo

avevo quasi deciso di lasciar perdere. Troppo impegnativo. Pensate, mi ero messo

in testa di documentarvi come uno strumento piccolo di dimensioni non

appartenesse solo al blues e dintorni ma che molteplici sono stati i musicisti

di musica pop e altro a noleggiare "soffiatori" di armonica come ospiti nei loro

dischi. Contro ogni previsione, mi sono addentrato nell’argomento, e… mi sono

perso. Mi ritroverò? Bo’!!! Ho effettuato una ricerca su quali siano stati i

soffiatori pallidi a prestare l’armonica diatonica o cromatica dal 1970 al 2004

o, comunque, chi abbia dato spazio a questo strumento nelle proprie incisioni:

le sorprese non mancano!

Doverosa premessa: questo articolo non ha alcuna presunzione di esaustività ma

vuole solo dare un piccolo spaccato del variegato mondo in cui spazia l’armonica

a bocca. Due sono gli armonicisti in Italia che (a giusta ragione) vantano

collaborazioni a destra ed a sinistra. Partiamo da Fabio Treves che presta a

noleggio la sua armonica diatonica a Mina nel 1974 nel brano “E poi”; Drupi nel

Lp “Provincia” ('78); Ivan Graziani nel disco “Veleno all’autogrill” ('77);

Riccardo Cocciante, “Cervo a Primavera” (1980); Pierangelo Bertoli sempre nel

1980 per il disco “Certi Momenti”; i Pooh nel LP “Fotografie” (1981); Adriano

Celentano, nel disco “I miei americani” (1986); ancora Bertoli, nei dischi “Tra

me e me” (1988) e “Oracoli” (1980); Eugenio Finardi, in “Millennio” (1991);

Angeli Branduardi, “Si puo’ fare” (1992); Pino Scotto, “Il grido disperato di

mille band” (1992); Marco Ferradini, “ Dolce piccolo mio fiore” (1995);

Francesco Baccini, “Baccini a colori” (1996); Gatto Panceri, “Stellina” (1997);

Angelo Branduardi, “Il dito e la luna” (1988); Giorgio Conte, “Eccomi qua”

(1999); Gianluca Grignani, “Uguali e diversi” (2002); Articolo 31, “Italiano

medio” (2003). Ho tralasciato volutamente le collaborazioni in ambito blues e

con altri artisti meno conosciuti perché, altrimenti, Treves mi avrebbe occupato

tutto l’articolo... Beh, forse ora avete capito perché il Puma di Lambrate è

l’armonicista più conosciuto nella nostra penisola.

Per quanto riguarda l’armonica cromatica (anche chitarra) segue il maestro Bruno

De Filippi con un palmares di tutto rispetto per le sue collaborazioni come

soffiatore a noleggio. Ricordo un suo concerto jazz in quartetto nella piazza di

Castellana Grotte diversi anni addietro. Semplicemente straordinario. Nel 1974

lo chiama Ornella Vanoni per il disco “A un certo punto” e nel 1981 per

“Duemilatrecentouno”; Franco Simone, nel disco omonimo del 1978; il Pino

Daniele degli anni migliori di “Nero a metà” con "I say i’ sto cca’ " (1980),

”je so pazz“, e ancora nel 1993, “Che Dio ti benedica”; Giorgio Gaber lo chiama

per il disco “Pressione bassa” del 1980 (un blues da paura cantato in italiano);

Toto Cotugno “Innamorata-Innamorato-Innamorati” sempre nel 1980 (sic!!!); Teresa

De Sio, nel disco omonimo del 1982; Pino D’Angiò, “Ti regalo della musica”

(1982); Adriano Celentano “Rock’n’Roll” (1982); Rossana Casale, “Peace” (1989);

Gino Paoli “Matto come un gatto” (1991). Da ricordare ancora le lunghe

collaborazioni dal 1964 con Enzo Jannacci e dal 1974 quelle con il menestrello

Branduardi. Compare anche nel video-live degli Articolo 31 “Italiano medio”

(mentre nel cd suona Treves). Grandioso nei suoni ed inimitabile nel suo

classico vestito ”tutto preciso” in compagnia degli sballati Articolo

31.

Queste accoppiate fanno bene alle coronarie. E non finisce qui. In ordine

sparso, vi ricordo che Fabrizio De Andrè chiamò Andy Forest per inserire

l’armonica nel brano “Quello che non ho” (un pezzo colorato di rock/blues)

contenuto nel disco “Fabrizio De Andre” del 1981. L’armonicista siciliano

Giuseppe Milici che suona la cromatica nella sigla TV “Avvocato Porta” oltre ad

aver reinciso “Il cielo in una stanza” sul cd di Gino Paoli e registrato il

brano “Dormi” nel cd dei Dirotta su Cuba. A proposito, vi ricordate a Sanremo

quando sul brano "E andata cosi’ " comparve il Divino Toots Thielemans? Altro

armonicista cromatico/diatonico di grande spessore è Angelo Adamo. Ha spesso

collaborato ed inciso con Gianni Morandi e diverse volte lo si è visto in

televisione proprio con l’autore di “Fatti mandare dalla mamma a prendere la

gazzosa” (...ho sbagliato bevanda?). 31.

Queste accoppiate fanno bene alle coronarie. E non finisce qui. In ordine

sparso, vi ricordo che Fabrizio De Andrè chiamò Andy Forest per inserire

l’armonica nel brano “Quello che non ho” (un pezzo colorato di rock/blues)

contenuto nel disco “Fabrizio De Andre” del 1981. L’armonicista siciliano

Giuseppe Milici che suona la cromatica nella sigla TV “Avvocato Porta” oltre ad

aver reinciso “Il cielo in una stanza” sul cd di Gino Paoli e registrato il

brano “Dormi” nel cd dei Dirotta su Cuba. A proposito, vi ricordate a Sanremo

quando sul brano "E andata cosi’ " comparve il Divino Toots Thielemans? Altro

armonicista cromatico/diatonico di grande spessore è Angelo Adamo. Ha spesso

collaborato ed inciso con Gianni Morandi e diverse volte lo si è visto in

televisione proprio con l’autore di “Fatti mandare dalla mamma a prendere la

gazzosa” (...ho sbagliato bevanda?).

Francesco Guccini, nei tardi ’50, è stato tra i primi a subire il fascino del

rock’n’Roll che suonava con un gruppo, fra cover di Elvis e Gene Vincent. Forse

non si direbbe ma Guccini ha spesso "tirato di blues" in alcuni dischi, come in

“Via Paolo Fabbri”, ed utilizzato l’armonica a bocca. Quando incise nel 1967 il

disco “Folk Beat n° 1”, cantava "Talkin’ Milano" (improvvisata in studio con

Alan Cooper) parodia dei talkin’ blues alla Woody Guthrie. E che dire del brano

“Statale 17”, un bluesaccio autentico che si collega alla "Route 66" di Kerouac

e alla "Highway 61" di Dylan. Guccini suona l’armonica partendo dai cantori del

folk/ blues e dal vivo il compito di soffiare nelle ance spetta a Roberto

Manuzzi che si cimenta anche al sax ed alla fisarmonica, come nel disco “Guccini

Live Connection” del 1998. Anche Lucio Dalla chiama un soffiatore pallido nel cd

“Lucio” del 2003, ospitando l’armonica del polistrumentista Roberto Costa.

Zucchero Fornaciari, dal vivo e in studio, ha affidato il compito di armonicista

a James Thompson (anche valente sassofonista) da anni trapiantato in Italia e,

quando non ha voluto badare a spese, ha chiamato in sala d’incisione e in tour

addirittura Mark Feltham che vi assicuro non è uno qualsiasi, bensì leader dei

Nine Below Zero nonché collaboratore del compianto Rory Gallagher. Si scherza

poco!

Alcuni cantautori italiani invece di noleggiare armonicisti preferiscono il fai

da te. Eugenio Finardi, grande appassionato di blues, si è sempre cimentato con

l’armonica; alcuni anni fa, dal vivo, mi sorprese con la cover di “Hoochie

Coochie Man”. Anche Francesco De Gregari è stato uno dei primi nel nostro paese

a far conoscere il suono dell’armonica nei suoi dischi e nei concerti dal vivo.

Certo non sarà un virtuoso, ma nel campo folk/cantautoriale bisogna

riconoscergli ampi meriti. Edoardo Bennato ha dato molto al blues ed ha

divulgato il suono dell’armonica sui palchi di tutta Italia nell’ultimo

trentennio. Dal vivo dà ampio spazio all’armonica, spesso aiutato addirittura

dal suo batterista. "Edo - Rinnegato", inciso nel 1990, è un disco da avere

sicuramente. Così come il cd “E’ asciuto pazzo ‘o padrone”, inciso nel 1992 con

lo pseudonimo di Joe Sarnataro e i Blue Stuff. Anche Bennato però ha noleggiato

il virtuoso soffiatore pallido Andy J. Forest in un suo disco. Lo stesso Bennato

ha suonato, a sua volta, l’armonica nel cd degli Stadio “Di volpi, di vizi e di

virtu’” (1995). Tracce di "harp" anche nel brano “Bomba non bomba” di Antonello

Venditti ed in alcuni dischi di Jovanotti, di Ligabue e nell’ultimo lavoro

discografico di Ivano Fossati. Stefano D’Orazio - batterista dei Pooh - si

cimenta dal vivo al flauto traverso ed all’armonica: bontà sua! Infine, anche se

è difficile crederci, Romano Musumarra ha suonato l’armonica con il gruppo “La

Bottega Dell’Arte”.

Bluesin 2005:

interessanti e positivi cambiamenti nel regolamento.

(di Amedeo Zittano)

Tra le tante novità relative alla “stagione dei festival” di quest’anno, quello

che più mi ha sorpreso e incuriosito è il Pistoia Blues, in particolare come si

è evoluto il progetto BluesIn. La Direzione Artistica ha dato concretezza alla

risposta di chiusura al dibattito dell’anno scorso (collegamento ad archivio)

dove, accettando il costruttivo confronto, si impegnava a tener conto dei nostri

punti di vista nelle edizioni future, e così è stato. Tra le tante novità relative alla “stagione dei festival” di quest’anno, quello

che più mi ha sorpreso e incuriosito è il Pistoia Blues, in particolare come si

è evoluto il progetto BluesIn. La Direzione Artistica ha dato concretezza alla

risposta di chiusura al dibattito dell’anno scorso (collegamento ad archivio)

dove, accettando il costruttivo confronto, si impegnava a tener conto dei nostri

punti di vista nelle edizioni future, e così è stato.

Credo che da questa esperienza tutti abbiano imparato qualcosa; io ad esempio ho

compreso ancor meglio l’incredibile forza del Blues, capace di indurre le

persone di buon senso a prendere la giusta decisione. È andata bene per tutti

anche per gli "anti PBF" che hanno anche pubblicato diffamanti insinuazioni

(rivolte anche a S&B) su Guest Book e Mailing List varie, ed ora si vantano

esprimendo l’ipocrita compiacimento per aver conquistato un ambito posto nel

Festival… Francamente, a noi di Spaghetti & Blues importa solo ed unicamente

che il più noto festival di Blues italiano abbia ufficialmente dedicato un

importante e chiaro spazio proprio al Blues nostrano: ce ne congratuliamo

sinceramente.

Molto gradito il ritorno di B.B. King.

BASSO PROFILO BLUES

di Max Pieri

Il presente articolo è il naturale

seguito di un precedente pezzo apparso, in versione definitiva, su megabass.it

nel giugno 2003 ed intitolato “Elogio delle basse frequenze”. In quella sede era

stata esplorata l’evoluzione dello spettro sonoro sotto i 400 Hertz nel mondo

musicale in senso lato. Questo è invece il tentativo di rappresentare

l’importanza di quelle frequenze nell’ambito ristretto del blues, attraverso la

breve storia di alcuni protagonisti che hanno contribuito a forgiarne il sound.

Il ”basso profilo” e lieve considerazione di cui godono le quattro corde nel

blues ha un’origine in parte naturale ed in parte determinata dai medesimi

bassisti. Per il primo aspetto, basti ricordare che il blues nasce musica

povera, suonata per strada, utilizzando prevalentemente chitarra e armonica ma

anche i più svariati arnesi della vita quotidiana come nelle popolari Jug Band

del sud. Per scelta o necessità sono quindi numerosi coloro che hanno rinunciato

al basso attraverso la storia del blues. Line-up scheletriche hanno avuto

valenti rappresentanti ancora nel blues elettrico del dopoguerra come R.L.

Burnside, T-Model Ford, Hound Dog Taylor, Sonny Boy Williamson e, più

recentemente, la Jon Spencer Blues Explosion. Per quanto concerne le

responsabilità dei bassisti, queste vanno individuate nel tentativo di

sviluppare linguaggi e tecniche “più evolute”, il cui sentiero di ricerca è

stato irrimediabilmente incrociato con quello della chitarra. Spogliando il

basso del suo ruolo tipico, si sono giocate e perse partite su campi non idonei

alle caratteristiche tipiche dello strumento. Il risultato è stata l’erosione

della centralità e determinazione che venivano conferite al basso dal ruolo di

sostegno armonico-ritmico, di propellente nel generare groove, di “gancio” nel

giocare coi riff nonché di catalizzatore dell’arrangiamento in generale. Queste

funzioni sono state ben presenti nell’approccio musicale dei personaggi appresso

rappresentati. Tanto presenti da renderli non solo valenti strumentisti, ma

anche ottimi produttori e arrangiatori e, non di rado, eccellenti autori e

cantanti.

DEWEY CORLEY

(Halley, Arkansas, 1898 – Memphis, Tennessee, 1974) (Halley, Arkansas, 1898 – Memphis, Tennessee, 1974)

Non esiste miglior rappresentante del conviviale e dialettico filone delle Jug

Band di Dewey Corley. Egli è stato, infatti, non solo il leader della Beale

Street Jug Band dagli anni ‘30 in poi, ma anche un grande musicista su tutti gli

strumenti d’ordinanza di queste tipiche band: il jug, il washtub bass e il kazoo,

del quale era considerato uno dei massimi interpreti.

Corley si avvicina da bambino alla musica, iniziando a suonare l’armonica.

Attorno a 18 anni comincia a vagabondare, vivendo come un hobo fra l’Arkansas ed

il Tennessee, fino al suo incontro con Will Shade, carismatico fondatore della

Memphis Jug Band. Entrò ed uscì dalla band di Shade insieme a molti altri

bluesmen della città come Furry Lewis e Memphis Minnie. Corley fu anche membro

della South Memphis Jug Band di Jack Kelly, suonò con diversi altri bluesmen

memphisiani in duo ed in trio, ma la Beale Street Jug Band rimane, tuttavia, la

sua più importante iniziativa. Divenne un punto di riferimento della città per

circa trent’anni, rimanendo unico superstite di quella stagione e uno dei suoi

artisti più rappresentativi. Durante gli anni '30 e '40, attraverso le

registrazioni della Memphis Jug Band, Corley cercò di sdoganare il suono

d’insetto molesto del Kazoo, i tambureggianti groove del washtub bass ed il

soffio sordo attraverso il foro del jug. Più tardi venne l’era del rock & roll e

sembrò non esserci più storia per le jug band. Tuttavia negli anni ’60,

sull’onda del blues revival, alcuni vecchi bluesmen furono riscoperti dalle

etichette discografiche e dai giovani ascoltatori bianchi. Questo fu un nuovo

biglietto d’ingresso di Dewey Corley per gli studi di registrazione, ove

risplendettero ancora assoli di Kazoo dai toni così cangianti come solo un

Charlie Parker avrebbe potuto riprodurre.

Negli ultimi anni di vita Corley si è rivelato anche un notevole talent scout,

lavorando per compagnie discografiche come l’Adelphi alla scoperta di leggende

perdute del blues come Hacksaw Harney e i superbi chitarristi Willie Morris e

Walter Miller.

WILLIE DIXON

(Vicksburg, Mississippi, 1915 - Burbank, California 1992)

William James Dixon è stata, senza ombra di dubbio, una delle personalità più

vive nella storia del blues e della musica popolare americana. Cantante dalla

voce grassa e baritonale, bassista eclettico, autore scintillante di songs

seminali, talent scout e produttore di grandi bluesmen dagli anni ‘40 fino a

tutti gli anni ’80. William James Dixon è stata, senza ombra di dubbio, una delle personalità più

vive nella storia del blues e della musica popolare americana. Cantante dalla

voce grassa e baritonale, bassista eclettico, autore scintillante di songs

seminali, talent scout e produttore di grandi bluesmen dagli anni ‘40 fino a

tutti gli anni ’80.

Nel ‘36 si trasferisce a Chicago e, dopo l’esperienza dilettantistica nella boxe

(vince l’Illinois Golden Glove, categoria pesi massimi), si dedica attivamente

alla musica. Suona il contrabbasso nei Five Breezes, nei Four Jumps of Jive e

quindi nel Big Three Trio. Con questa band, fra il 1946 e il ’52, raggiunge una

certa notorietà nel circuito chicagoano, lasciando diverse tracce discografiche.

A metà degli anni ’50 inizia a lavorare stabilmente per la Chess Records

etichetta fondamentale per l’affermazione del blues, del quale fu intraprendente

catalizzatore. Gli incisivi upbeat blues di Willie Dixon basati su ritmi serrati

e su riff ruvidi ma incalzanti hanno contribuito a creare l’archetipico Chicago

Sound di quegli anni e divennero degli standard per le giovani rock band

anglosassoni degli anni ‘60. Il suono del suo contrabbasso, percussivo e

ipnotico, la voce istrionica e drammatica su testi spesso ironici rappresentano

una pietra miliare per tutta la musica moderna.

Fra I suoi brani originali ricordiamo "I'm Your Hoochie Coochie Man", “I Can’t

Quit You Baby”, "Little Red Rooster", "You Shook Me", "Back Door Man", "I Ain't

Superstitious" e "I Just Want to Make Love to You". Gli artisti che hanno

registrato i suoi titoli non sono soltanto affermati bluesmen ma anche stelle

del firmamento rock come Jimi Hendrix, Doors, Allman Brothers Band, Rolling

Stones, Led Zeppelin, Everly Brothers, Eric Clapton, Yardbirds, Aerosmith e

numerosi altri.

Willie Dixon è stato uno degli ideatori dell'American Folk Blues Festival che,

negli anni ‘60 e ’70, ha portato nel Vecchio Continente i più grandi musicisti

di colore. Ha formato anche i Chicago All-Stars con i quali ha viaggiato in

lungo ed in largo attraverso Stati Uniti ed Europa. Negli anni ’80, malgrado una

salute precaria (deve subire l'amputazione di una gamba a seguito del diabete),

é sempre attivissimo. Si occupa della fondazione “Blues Heaven”, organizzazione

no-profit votata all’aiuto di vecchi bluesmen in difficoltà finanziarie ed alla

costituzione di scuole per giovani musicisti. E’ anche autore di una famosa

autobiografia intitolata “I Am the Blues”, pubblicata nel 1989.

DONALD DUNN

(Memphis, Tennessee, Novembre 1941)

Soprannominato dal padre “Duck” a seguito della sua passione per Paperino,

Donald Dunn è membro della Rock'n'Roll Hall Of Fame con i Booker T. & The MGs.

Questa mitica band, fondata insieme all’amico d’infanzia Steve Cropper, è

titolare di numerosi hits strumentali degli anni ’60 come "Green Onions”, “Hang

'Em High” e “Time Is Tight”. Ma con Booker T. & The MGs Donald Duck ha

contribuito, soprattutto, a definere – insieme ai Memphis Horns – i contorni di

uno dei più caratteristici e duraturi sound nella musica popolare americana: lo

Stax Sound. La leggendaria Soul e Rythm'n'Blues label non sarebbe stata la

stessa senza il bassismo vibrante e carnoso di Dunn. Fra le registrazioni senza

tempo cui egli ha partecipato ricordiamo “Respect”, “Dock Of The Bay” e “I've

Been Loving You Too Long” di Otis Redding, “In The Midnight Hour” di Wilson

Pickett, “Hold On I'm Coming” di Sam and Dave. Tutti brani che hanno lasciato un

segno indelebile nella storia della cultura musicale non solo americana.

Innumerevoli sono state ancora le collaborazioni e le session che egli può

vantare, avendo lavorato per artisti come Isaac Hayes, Jerry Lee Lewis, Muddy

Waters, Albert King, Freddie King, Bill Withers, Rod Stewart, Joan Baez, Richie

Havens, Roy Buchanan, Diana Ross, Manhattan Transfer, Bob Dylan, Tom Petty & The

Heartbreakers, John Fogerty, Neil Young, Eric Clapton, ecc.. Soprannominato dal padre “Duck” a seguito della sua passione per Paperino,

Donald Dunn è membro della Rock'n'Roll Hall Of Fame con i Booker T. & The MGs.

Questa mitica band, fondata insieme all’amico d’infanzia Steve Cropper, è

titolare di numerosi hits strumentali degli anni ’60 come "Green Onions”, “Hang

'Em High” e “Time Is Tight”. Ma con Booker T. & The MGs Donald Duck ha

contribuito, soprattutto, a definere – insieme ai Memphis Horns – i contorni di

uno dei più caratteristici e duraturi sound nella musica popolare americana: lo

Stax Sound. La leggendaria Soul e Rythm'n'Blues label non sarebbe stata la

stessa senza il bassismo vibrante e carnoso di Dunn. Fra le registrazioni senza

tempo cui egli ha partecipato ricordiamo “Respect”, “Dock Of The Bay” e “I've

Been Loving You Too Long” di Otis Redding, “In The Midnight Hour” di Wilson

Pickett, “Hold On I'm Coming” di Sam and Dave. Tutti brani che hanno lasciato un

segno indelebile nella storia della cultura musicale non solo americana.

Innumerevoli sono state ancora le collaborazioni e le session che egli può

vantare, avendo lavorato per artisti come Isaac Hayes, Jerry Lee Lewis, Muddy

Waters, Albert King, Freddie King, Bill Withers, Rod Stewart, Joan Baez, Richie

Havens, Roy Buchanan, Diana Ross, Manhattan Transfer, Bob Dylan, Tom Petty & The

Heartbreakers, John Fogerty, Neil Young, Eric Clapton, ecc..

Ancora oggi Donald “Duck” Dunn rimane un musicista, un autore e un produttore

particolarmente rispettato nello star system musicale, anche al di fuori del

ristretto circuito blues. Egli ha continuato e continua a tenere vivo e

palpitante il classico Stax Sound. Suona nella Blues Brothers Band, sin dalla

sua costituzione, avvenuta all’inizio degli anni ’80 ad opera di John Belushi e

Dan Aykroid. Porta tuttora in giro il glorioso marchio Booker T. & the MGs con

il vecchio compagno d’avventure Steve Cropper (anch’egli attivo nella Blues

Brothers Band).

JAMES JAMERSON

(Charleston, South Carolina, 1936 – Los Angeles, California, 1983)

James Jamerson ha contribuito a modificare in maniera irrimediabile il suono

della musica contemporanea. Stabilitosi a Detroit nel 1954, nonostante

un‘infanzia piuttosto travagliata, ha potuto godere della levità della musica

per la quale nutrì, da subito, una grande passione. Inizia a suonare molto

giovane il contrabbasso, esibendosi subito in ambito jazzistico. Tuttavia, alla

prima visita presso gli studi Motown, imbraccia il basso elettrico senza

lasciarlo più. Nei primi ’60, si unisce a Earl Van Dyke, Robert White, Benny

Benjamin e Joe Messina nel famigerato team dello Studio A, i Funk Brothers.

Questo quintetto leggendario ha costituito l’ossatura portante del Motown Sound.

Ascoltando successi come "Dancing in the street”, "What's Going On", “My Girl”,

“I Was Made To Love Her” o "Boogie Fever" si è involontariamente spinti al

movimento dai vibranti grooves suonati da James Jamerson. Egli è stato il primo

virtuoso del basso elettrico, dando voce allo strumento e introducendo la

sincope musicale o, in termini più laici, il funk. James Jamerson ha contribuito a modificare in maniera irrimediabile il suono

della musica contemporanea. Stabilitosi a Detroit nel 1954, nonostante

un‘infanzia piuttosto travagliata, ha potuto godere della levità della musica

per la quale nutrì, da subito, una grande passione. Inizia a suonare molto

giovane il contrabbasso, esibendosi subito in ambito jazzistico. Tuttavia, alla

prima visita presso gli studi Motown, imbraccia il basso elettrico senza

lasciarlo più. Nei primi ’60, si unisce a Earl Van Dyke, Robert White, Benny

Benjamin e Joe Messina nel famigerato team dello Studio A, i Funk Brothers.

Questo quintetto leggendario ha costituito l’ossatura portante del Motown Sound.

Ascoltando successi come "Dancing in the street”, "What's Going On", “My Girl”,

“I Was Made To Love Her” o "Boogie Fever" si è involontariamente spinti al

movimento dai vibranti grooves suonati da James Jamerson. Egli è stato il primo

virtuoso del basso elettrico, dando voce allo strumento e introducendo la

sincope musicale o, in termini più laici, il funk.

All’inizio degli anni ’70, dopo un forzoso trasferimento a Los Angeles (al

seguito della Motown), Jamerson divenne bassista free lance, ottenendo

numerosissimi ingaggi per tour e session di registrazione. A causa di una

personalità controversa e di un’attività musicale frenetica, rimase vittima di

alcool e droghe che erosero, progressivamente, salute e reputazione

professionale. Il mondo musicale lo relegò sempre più ai margini e la condizione

di tossicodipendenza peggiorò fino al tragico epilogo di una morte prematura.